開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

人体で最も強力な筋肉は何かご存知でしょうか。それは大腿四頭筋です。大腿四頭筋は太ももの前面にある4つの筋肉の総称です。非常に有名な筋肉なので聞いたことがある人は少なくないのではないでしょうか。スポーツをするならどこかで耳にすることでしょう。主な作用は膝を伸ばすこと(膝関節伸展)です。競技ダンスにおいても重要な役割を果たす大腿四頭筋。競技ダンスとの関係を書いていきます。非常に長くなるのでご注意を。

〇筋肉の基礎知識

筋肉には骨格筋と内臓筋に分類されます。競技ダンスに関係するのは主に骨格筋なので内臓筋の説明は省きます。骨格筋の主目的は関節を動かすこと。骨で構成された関節を運動させます。骨は筋肉に引っ張られて動きます。そのため能動的に動くのが筋肉、受動的に動くのが骨(関節)といえます。筋肉は縮むことしかできません。伸びる動きはできないのです。他動的に伸ばされること(ストレッチ)はあっても自ら伸びるということはありません。

骨格筋は骨に腱となって付いています。有名な腱といえばアキレス腱ですね。関節の動きでいうとよく動く方の付着部を停止、そうでない方を起始といいます。起始が筋肉の始めで停止が終わりのイメージ。筋肉が収縮すると起始部に停止部が近づくように収縮して、それに伴い関節が動きます。

〇大腿四頭筋とは

大腿とは太もものことを言います。太ももにある4つの頭がある筋肉という意味です。ちなみに大腿二頭筋という筋肉もあり太もも裏にあります。大腿四頭筋は太ももの前にあります。4つの頭というのは起始が4つあるということ。そして停止は一つです。厳密にいうと4つの筋肉が合わさって一つの停止に向かいます。4つの筋肉とは大腿直筋、内側広筋、外側広筋、中間広筋のこと。この4つの筋肉から大腿四頭筋は構成されているのです。筋肉は複数の筋肉をまとめてしまうことがあります。ハムストリングス(大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋)、下腿三頭筋(腓腹筋、ヒラメ筋)など。

大腿四頭筋の起始は各筋肉で異なります。大腿直筋が下前腸骨棘、寛骨臼上縁。内側広筋が大腿骨粗線内側唇。外側広筋が大腿骨粗線外側唇、大転子下部。中間広筋が大腿骨近位2/3。書物によって若干異なるかもしれません。また専門用語だと何だか分からないと思うので簡略化すると大腿直筋の起始は骨盤の前方、残りの3筋は大腿骨だと考えてください。

停止は脛骨粗面。脛骨はスネ。スネの上の方が停止部です。サッカー少年の膝が痛くなるオスグット病はこの脛骨粗面が盛り上がってきて痛くなります。

大腿四頭筋の主な作用は膝関節伸展。すなわち膝を伸ばす動きです。ジャンプする、ボールを蹴るといった動作に必須です。サッカーをしていると大腿四頭筋をよく使います。そうすると成長期の大腿骨に負担がかかり停止部の脛骨粗面が大腿四頭筋に引っ張られてしまい骨端症という病態になるのがオスグット病です。ジャンプ力を大きく左右するのが大腿四頭筋です。筋力検査に用いられる垂直跳び(現在は立ち幅跳び)は主に大腿四頭筋を見ているのです(他の筋力も左右します)。

〇大腿直筋

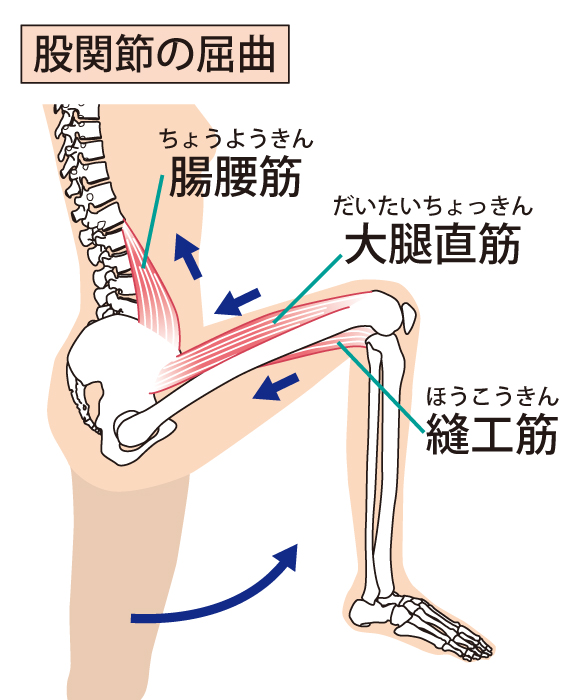

大腿四頭筋の構成する4つの筋肉のうち大腿直筋は異質です。それは大腿直筋だけが股関節と膝関節の両方をまたぐ筋肉であり、股関節を曲げること(股関節屈曲)と膝関節伸展の両方を行います。大腿直筋は骨盤に起始部があるのですが他の3つの広筋は大腿骨に起始があるので膝関節にしか影響を及ぼしません。大腿直筋だけが股関節屈曲、つまり脚を上に挙げる作用があるのです。

ここが問題というか厄介で大腿直筋はブレーキ筋などと呼ばれています。どういうことかというとサッカーでボールを強く蹴る際に、足を強く振り出して(股関節屈曲)、そして膝を強く伸ばしたい(膝関節伸展)わけです。インパクトの瞬間に膝関節伸展するために大腿四頭筋を使うのですが、大腿直筋を使って股関節屈曲をすると膝関節伸展の動きが出てしまい力が出せなくなります。膝を曲げたままでタメを作れない。そうならないように股関節屈曲には腸腰筋という深い部分にある筋肉を使い、大腿直筋を働かせないようにするのです。大腿直筋が働くと強いキックを妨げてしまうのでブレーキをかけるというわけです。

〇腸腰筋と大腿直筋

腸腰筋は腸骨筋と大腰筋という2つの筋肉の総称です。腰骨と骨盤の内側が起始で大腿骨の上の方に停止します。奥の方にあるのでインナーマッスル、表面にある大腿直筋がアウターマッスルと比較することもあります。

股関節屈曲にどちらも働くのですが主に作用するのは腸腰筋の方。大腿直筋は膝関節伸展の作用もあるので膝を曲げて足を上げるとき(股関節屈曲時)には大腿直筋が緩んでいないといけません。そうしないと膝が伸びた状態になってしまいます。

ここまでで予備知識です。厳密に説明するともっとポイントがあるのですが詳細になり過ぎると本題にたどり着きませんのでやや乱暴に。解剖学、運動学を学んでいる人には適当な説明と感じてしまうでしょうがご了承ください。

競技ダンスと大腿四頭筋の関係を説明します。

競技ダンスを始めて初期の初期に苦しむのがロアー(フォール)という動作。スタンダード(モダン)種目で必須となる動作で膝を曲げて上体が下がることです。

このとき大腿直筋を緩めることができず初心者は苦労することが多いです。膝を緩めるというのは膝関節屈曲させること。競技ダンスでは音に合わせるためその動きをコントロールしないといけません。重力に任せて下にストンと落ちるわけにはいかず支えながらゆっくり膝を曲げます。このとき大腿四頭筋はずっと力が入っていて膝を曲げます。大腿四頭筋の作用は膝関節伸展。真逆のことをしているのです。それなのになぜ大腿四頭筋に力が入るのか。大腿四頭筋で支えているのです。そうしないと膝崩れといってカクンと曲がってしまいます。この際に大腿直筋を緩めていないとどうなるでしょう。ロアーというのは膝関節屈曲に加えて股関節屈曲の動きです。ですから大腿直筋に力が入りやすいのです。そうすると大腿直筋は骨盤の前面にから始まるので骨盤を後傾といって後ろに回転させる方向にさせます。こうなると首が前に出て背筋が曲がる、スタンダード種目で絶対にやってはいけない姿勢になるのです。そうしないように注意を受ける。しかし大腿直筋に力が入ると首が前に出やすくなる。それを別の筋肉で防ぐ。矛盾状態です。アクセルを踏みながらブレーキを踏んで結果的に徐行して自動車を運転しているようなもの。結果として膝を傷めます。

そして膝関節が伸びようとしているのでロアーがやりづらいのです。これまで数多くの学連選手を見てきましたが1年生のはじめにロアー練習をみると膝がプルプル震えて上半身がガタガタしています。上半身を綺麗に保ちながら下がることが目的なのに。そういう場合は往々にして太ももの前がパンパンに張っています。特に股関節前面が。ここが張っているというのは大腿直筋に力が入っているということです。股関節の前をくぼませてからロアーをはじめるといいよと説明します。それは大腿直筋に力が入りにくくするためです。それをさせるとお尻が出てしまうと言い換えされます。とにかくお尻を抜くなと最初に習うから。厳密にいうと少しだけ骨盤を前傾させて(前に回転させて)膝を曲げる動作に入るのですがそれがお尻が後ろに出てしまうように感じるのです。人体の構造上、骨盤を一切前傾させないで膝関節を曲げていくのは無理があり、代償動作として首を前に出して猫背にしたくなります。それを防ぐために別の筋肉で姿勢を保つようにしてしまうのです。

そして足を振り出すときは腸腰筋を使っていかないといけません。大腿直筋を使うと膝関節が伸展しようとします。出した足で着地するときに動きが固くなります。そして膝を曲げてから伸ばすときに最大筋力の大腿四頭筋を使っていきたいので、膝関節は適度に脱力していた方が好ましいのです。膝関節伸展時には存分に大腿四頭筋を使いたいので大腿直筋を緩めておきたい。初心者がワルツを踊ると上下にぴょこぴょこすることがあるのですがそれは大腿四頭筋をコントロールできていない理由が大きい。コントロールできていないのは大腿直筋を過度に使い過ぎてしまうから。そのようなケースが見受けられます。

これがラテン種目になるとスタンダード種目よりは影響が少ないのですがやはり関係します。約30年前に私が大学の部活で習ったときは二―バックといって膝関節を過伸展させて膝の皿を後ろにするくらい伸ばしていました。最近学連OBOG練習会等で習うとそこまで膝は伸ばしきらないと言われます。特に新井健伊稚先生の指導だと大腿直筋を緩めて(緩めるように)立つようにしているように思われます。そうしないと腸腰筋が効かせらないですし、骨盤の位置も前傾気味にすることからも。こちらの推測なので実際はどうなのか判断できませんが。

またラテン専攻でラテン種目ばかりしていた選手がスタンダードを本格的にやり始めると膝が痛くなることがあります。仕事上そのような症状をみるのです。ロアー動作をみるとやはり大腿直筋が緊張したまま膝を曲げています。なまじ筋力があるのでそれで踊ってしまいますし、感覚的にそれをするのが慣れないのだと思われます。

解剖学の話に戻ると大腿四頭筋を形成する4つの筋肉は全て大腿神経という神経で動きます。そして動作もかなり似ている。同じ大腿神経支配で近接した筋肉で、大腿直筋を使わずに内側広筋・中間広筋・外側広筋はエキセントリック収縮をさせる。慣れないとなかなか難しい操作。練習を繰り返すと自然にできようになるのですが(私が現役選手のときは無茶は承知で練習をし続けて何となく体得した感じでした)、理論が分かった方が上達が早いでしょう。大腿直筋は下前腸骨棘が起始部なので寛骨(骨盤の一部)の回転を少しつけてあげると物理的にテンションが緩みます。専門学校に入って勉強してこの理屈が分かったときは、早く知っておけばあんなに苦労しなかったのに・・、と授業中に思ったものでした。

筋肉、関節、神経、骨、作用、などなど。解剖学、運動学、生理学といった現代医学知識で競技ダンスを解析すると色々な気付きがあります。今回は最大筋力を誇る大腿四頭筋に着目しました。これが股関節・膝関節・足関節(足首)の動きから見るとまた違います。上級者の感覚的なコツ(暗黙知)をマニュアル化あるいは言語化(形式知)に変換する手立ての一つになると思います。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください