開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

この話題は5年前の2020年にも触れています。最近、和歌山県の整骨院で元経営者が療養費の不正請求により起訴されたという報道があり、それに触れました。私の感覚だと接骨院における療養費の不正請求はかなり減っているという感覚があり、まだ不正請求があるのかと思ったものでした。私は柔道整復師、そしてあはき師(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)であります。健康保険による療養費を請求することが一応できる資格があります。実際には施術管理者要件を満たしていないので今日から急にやることはできませんが。ただ施術者として療養費を請求するための施術を行うことができるため、不正請求は無関係ではありません。

今現在で療養費の不正請求はどうなっているのか。私が住む地域を管轄する関東信越厚生局のホームページを見てみました。

厚生労働省関東信越厚生局

保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて

関東信越厚生局とは厚生労働省の地方支分部局の一つで、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県の1都9県を管轄しています。医療・健康・福祉・年金などの社会保障政策を実施する、地域における国の「政策実施機関」であります。

その厚生労働省関東信越厚生局の『保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて』という項目。当然病院やクリニックら(すなわち保険医療機関等)は保険が利用されるのが一般的なので療養費の不正がある可能性もあります。訪問看護ステーションも同様。ところがここでは“柔道整復師等”と柔道整復師を名指しにしているのです。その前は医療機関、訪問看護ステーションと施設名であるのに、柔道整復師は接骨院・整骨院という施設名ではなく。また療養費を扱うのはあはき師も同様でありますがそこは柔道整復師“等”に含めてしまっています。特に他意はないのかもしれませんが、当事者である私にとっては、やや気になるところです。事情として、いかに柔道整復師の不正請求が多かったのか、をうかがえさせるものがあります。

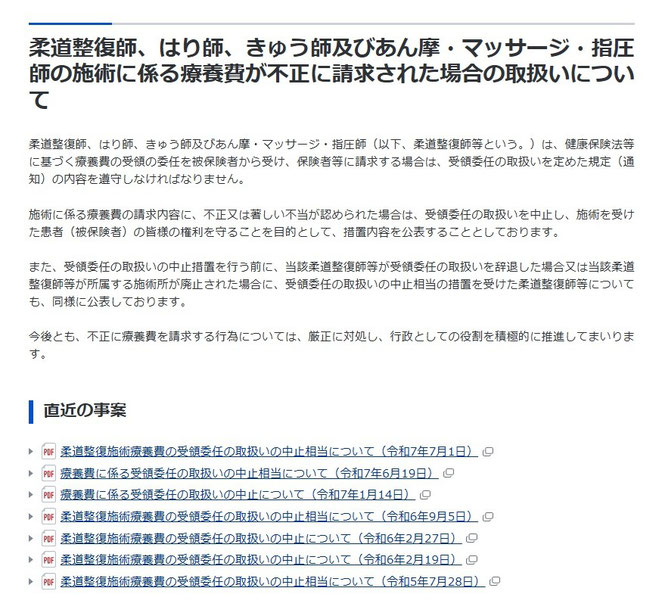

ページの大タイトルの下には「柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて」という中タイトルがあります。ここでは柔道整復師以外のあはき師にも触れられています。ちなみにですが、この4つの国家資格ですが一般的には「あはき柔整」と書くことが多いです。それは元々4つの資格は一つの法律で「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」でした。その後あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)と柔整法(柔道整復師法)に分かれて改正されます。その法律の歴史的背景から「あはき柔整」と並べることが多いのです。4つの資格を持つ私も略称で並べるときは「あはき柔整」(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)の順番にします。しかし、ここでは柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の順番にしています。これはおそらく不正請求が多い順番になっているのではないかとうがった見方をしてしまうのです。

ただ違った見方もできます。それは5年前の9月時点では中タイトルは「柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて」でした。つまり柔道整復師単体。“等”であはき師を含めることはせず。よって柔道整復師だけだった項目にあとからあはき師も追加したと考えられます。この理由は柔道整復師の不正請求が減ってあはき師とまとめても構わないとなったのか。本当のところは分かりませんが柔道整復師だけが掲載させることがなくなったのは、やはり柔道整復師の不正請求摘発例が減ったからなのではないかと私は思います。

なおホームページには『施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。』とあり、不正請求が発覚した場合は受領委任の取り扱いを中止する措置をとります。受領委任とは患者さんの代わりに柔道整復師等が療養費を請求するシステムです。本来は患者さんが10割全額を一度支払い、その後患者さん自らが書類を作成して保険者に療養費(多くは7割、人によっては8割、9割分の金額)を請求します。これを償還払いといいます。償還払いだと患者さんの負担が多いので受領委任を特例で認めているのですが、それを中止するという措置。償還払いでは療養費の不正請求をすることが柔道整復師等にはできなくなります。療養費の請求そのものをしませんので。受領委任取扱い中止になると、経営面では大きな痛手となります。患者さんにとっては同じ施術内容でも一時的に料金を全額支払わないといけないですし、書類を作成して請求作業が必要になります。さらに療養費がすぐに返金されることは少なく、場合によっては審査に時間がかかり数か月後になることもあるのです。

なお、『受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師等が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師等が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師等についても、同様に公表しております。』とあり、処罰されたので店舗(=施術所。接骨院、整骨院、鍼灸院、マッサージ院などのこと。)を畳んだり、もう受領委任払いをしませんと辞退したりしたとしても公表されてしまうのです。業界内では厚生労働省は野放しで仕事をしない、という不満の声が耳に入ることがあるのですが、やることはやっていますし、内容も公表しているのです。直近の今年7月1日付けで受領委任中止処分として公表したデータでは、

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

施術管理者氏名(個人名)、施術所名(屋号)、施術所所在地(住所)、開設者(施術所を開業した者。企業や個人などあはき柔整の者ではなくても企業名、個人名を明示している。)

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

4 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った事由

の4項目があります。

中止ではなく中止相当とあるのは処分される前から当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退しているためです。なぜ発覚したかというと保険者(健康保険を扱う組織。具体的には企業や地方自治体らの保険証を発行している団体。)から療養費請求について疑義があるとの情報提供が寄せられ、不正請求が強く疑われたため3日間の監査を実施。しかし重ねて監査への出席を求めに正当な理由なく応じず監査を拒否したとのこと。その結果受領委任中止相当の処分となりました。なおこの当該柔道整復師と開設者は7月1日以後原則5年間新たに療養費の受領委任の取扱いができません。他の施術所(接骨院)を開業しても(開設しても)療養費の受領委任払いはできないというわけです。

その前(令和7年6月19日付け)の処分では柔道整復師ではなくあはき師です。ここでも詳細に処分内容を公表しております。監査において判明した不正事項の主な事例として

①開設者が、施術管理者及び勤務する施術者が行った保険施術及び療養費支給申請について、適切に監督する義務を果たしていない。

②施術管理者が療養費の請求を行っていない。

③施術管理者が関係法令等を遵守し、療養費の請求に係る事務を行っていない。

④実際には行っていない施術を行ったものとして療養費支給申請書を作成し、療養費を不正に請求していた。(架空請求)

⑤実際には同一の建築物に居住する複数の患者を同一日に施術した場合に、それぞれを別の日に施術したものとして療養費支給申請書を作成し、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

⑥開設者及び施術管理者が施術管理者及び勤務する施術者に施術録を記載させていなかった。

と記載しています。あはき師でないと理解しにくい文面かと思いますが、詳細に書いてあり何が問題で何が不正請求となるかが明確になっています。言い換えるとこれをしてはいけないことだと同業者は改めて理解できるわけです。なお監査時に判明した不正請求額として具体的な金額も公表しています。

平成31年1月分から令和5年1月施術分

合計6人分 金額6,470,485円

総額600万円という金額。柔道整復師以外にも不正請求はあり、相当な金額になることが分かります。

本ホームページには『今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。』と記載されており厚生労働省厚生局の調査、処分が公開されている形です。ここではあはき柔整だけを取り上げましたが医療機関においても処分を行っております。個人名が公表されることは大きな社会的制裁になり得ることで受領委任中止にするよりも遥かに大きな罰になるでしょう。処分そのものは療養費の受領委任が中止になるだけで療養費を扱うことや仕事そのものを禁止されるわけではないのです。しかし不正があり処分を受けましたと厚生労働省に個人名や企業名を公表されてはその後の仕事が非常にやりにくくなります。印象が悪くなるのは明白です。

バレなければいいだろう、という甘い考えを捨てて療養費の不正請求をしてはいけないと、改めて考えさせられます。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください