開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

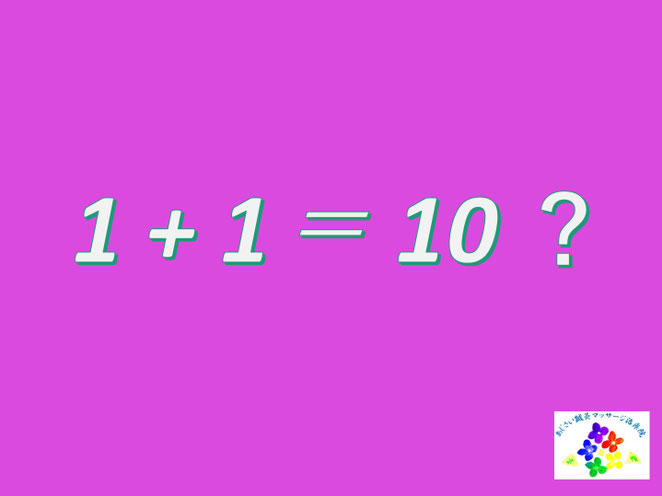

1+1=?

という問題。小学1年生の算数。誰もが答えは2と答えることでしょう。なぞなぞと捉えて「田んぼの田(という字)」と答える人が若干いるかもしれません。縦棒2本と十字と横棒2本を組み合わせると田の字になるというわけです。

ここで10と答える人がいるかもしれません。どういうことか。10進法なら1+1=2ですが、この式が2進法だった場合は1+1=10となります。10進法とは10で位が上がるもの。一番世間に浸透しているものの数え方です。2進法は0と1しかなく、2になると位があがり10と表記します。プログラムをしている人ならば2進法は馴染みがあり、デジタルは0(無)か1(有)の2つだけ。∩回路と∪回路でコンピューターはできています。もう少し馴染みがあるものを紹介すると12進法。12で桁があがります。ダースという数え方がそうです。3ダースといったら36個です。1年も12進法といえて12ヵ月で1年。10ヵ月で1年ではありませんよね。

1+1=?という問題に対して、10進法だとしたら2だが、2進法ならば10である、と答えるのが一部の理数系です。10進法とも2進法とも問題文に注釈がないため、2進法で表記されている可能性が捨てきれないという。そしてデジタル関連の問題であれば2進法で考えるのが妥当です。面倒くさい話ですが、物理や数学を学んできた人はこういうところを気にします。その問題の前提条件は?という疑いというかチェックが入ります。単位は?条件は?物理学が数学の問題文だと<なお点Pは大きさがないものとする>という注釈が入ったり、<四捨五入して小数点第2位まで求めよ>といった回答方法をしたりすることが常。その条件がないと解答が定まらないのです。

偏差値が10違うと話ができない。そのような通説を耳にしたことがあります。最近は偏差値15違うと話がかみ合わないという説も。偏差値は学習面の指標です。大学受験や高校受験のときに関わるくらいで社会人になるとほぼ意識しません。出身大学の偏差値はどれくらいかという学歴をみるときくらいでしょうか。偏差値は統計の標準偏差から出されるものでIQ(知能指数)のような絶対値で表しません。相対的なもの。25より下、75より上はほぼ存在しないくらいの割合になります。ですから偏差値180などあり得ません。最高で100です。IQ180はあります。

“偏差値が10違うと話ができない”というのは勉強ができる人は優秀であるという考えがあります。大学までの勉強が実社会すべてに役立つかというとそうは言えません。私の場合ですと東京理科大学理学部応用物理学科を卒業しています。あの頃必死に勉強した量子力学も熱力学も青色発光ダイオード(GaN)の研究も今の仕事にはほぼ活かされていません。しかし“勉強ができる奴が仕事もできる”というのはほぼ間違っていないと思います。

偏差値が高いというのはたくさん試験を受けている人です。偏差値を測るには大勢が受ける共通の試験を受けないと判定できません。IQとの違いはそこです。受験者数が多い試験で上位の成績を残すと偏差値が高くなります。そして一度や二度の試験ではなく何度も繰り返し様々な試験を複数回続けるわけです。そこで自分の偏差値がどこにあるのか知るわけです。大学の偏差値と個人の偏差値は異なります。偏差値60の大学に入学した人が偏差値60とは限りません。しかし高い偏差値の大学はそれ相応の学生と授業がありますから卒業までに学力が必要になります。偏差値が高いということは、総じて勉強をして試験をたくさん受けていると言えます。高校受験、大学受験、予備校の模試、学内試験など。

たくさん試験を受けていると用心深くなるものです。解けるはずの問題を間違えると本当に悔しいです。勘違い、問題文の読み間違い、マークミス、解答欄を間違えた、などなど。正しものを選べという問題で間違ったものを選んでしまう。こういうことは本当にあります。問題数が大量にあるとこんな単純なことでも分からなくなることがあります。試験を受けていればひっかけ問題が分かってきて、出題者の罠に引っ掛からないようにするぞ、という心構えができてきます。物理学で言えば単位が非常に大切ですので単位を書き忘れるのはご法度。1kgなのか1000mgなのか1.0kgなのか表記をそれぞれ変えます(※数値としては全て同じ)。偏差値が高いということは試験で高得点を取れるということで、高得点を取るには正解を出せるという事の他にミスを減らしていること。問題文をよく読む、引っかけの罠にかからないように注意し、ケアレスミスがないかをチェックをする。知識がある、読解力がある、計算力がある、応用が利くといったポジティブな面だけでなく用心深いことも偏差値の高さに影響します。

1+1=?というあまりにも簡単な問題を出されたときに何か変だなと感じること。引っかけるならどのような事が考えられるか。2進法という知識がある。これらの思考があるかどうか。

実社会で、1+1=10かもしれない、考えてみる用心深さは大切です。情報過多な現代で見出しやワードだけで理解した気になり言葉を発してしまう。そのような事例が多数あります。単純に読解力がない、国語力がない、という場合もありますが多くは、きちんと読んでいない、前後の流れをみていない、自分の価値観で物事を決めつけている、などが原因になります。それが失言や問題発言、誤認識に繋がります。日本語は俳句に象徴されるように省略できる言語です。主語、述語。代名詞で“それ”とか“あれ”と置き換える。そのため前後の流れを踏まえてきちんと読まないと誤解が生じやすいです。それを逆手にとって文章でも動画でも<切り抜き>をして都合の良いように編集する悪意がおきます。特にSNSが発達して誰もが情報発信できてかつ広まりやすい社会環境では。誤認識していることに気付かないまま広めてしまう人も多いのです。

細かい。めんどくさい。そのように言われるような仕事をする人が実は問題を未然に起こさない優秀な人かもしれません。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください