開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

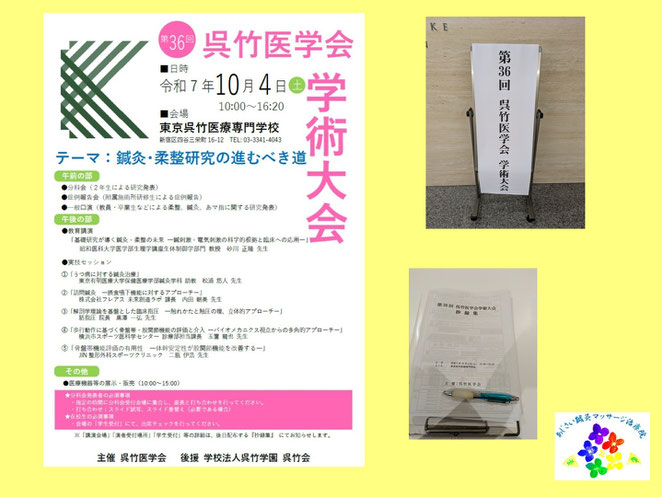

東京呉竹医療専門学校で行われた第36回呉竹医学会学術大会(以下、呉竹医学会)に今年も足を運びました。私は4つの国家資格(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)と鍼灸マッサージ専門学校の教員免許を持っていますが、それらは全て呉竹学園東京呉竹医療専門学校に通って取得しました(※在学当時の校名は東京医療専門学校)。鍼灸マッサージ科、柔道整復科、鍼灸マッサージ教員養成科。合計8年、あしかけ10年、通った母校が東京呉竹医療専門学校であります。校名に「呉竹」とあることから分かるように学校を運営しているのが学校法人呉竹学園です。

呉竹学園は東京校、横浜校、大宮校の3校を持っており、私学の同一学校法人で鍼灸マッサージ柔道整復専門学校が3校あるのは呉竹学園だけなのです。そして呉竹学園3校が一堂に会する行事はこの呉竹医学会だけなのです。年に一度の貴重な機会であり、教職員も学生も一堂に会します。呉竹医学会の会場は横浜校と大宮校を交互にしてきました。発祥の地である東京校は住宅地に校舎が点在していたため会場にするには狭すぎました。神奈川県新横浜駅にある横浜校舎と埼玉県大宮駅にある大宮校舎を毎年交互に会場としてきました。どちらも新幹線が停まる大きな駅ですが、横浜校の生徒が大宮に行くこと、大宮校の生徒が新横浜に行くことは簡単ではありません。神奈川県→東京都→埼玉県と3県またいで移動する人もかなりいます。その逆も。それが今年は東京都四ツ谷の東京校、新本館で呉竹医学会が開催されるのです。99年前に創設された東京呉竹医療専門学校。来年創立100周年を迎えます。昨年4月に本館が新しく建て替わりました。そして代々木駅前にあった代々木校舎から鍼灸マッサージ教員養成科と柔道整復科が昨年夏に東京校舎に引っ越してきます。四谷と代々木の2拠点あった東京校が統一されます。同じ本館に鍼灸マッサージ科、鍼灸科、柔道整復科が入ります。少し離れた5号館に鍼灸マッサージ教員養成科。100周年を前に校舎環境が一新されました。私は旧四谷校舎、旧代々木校舎に通っていたのでこの環境は夢のようです。

横に広くなった本館は地下に大ホール(KURETAKE HALL)を設置。様々なイベントが自前で行えるようになりました。それまでの東京校は外部施設を借りて入学式・卒業式を行っていました。人が入りきらないからです。それが校舎で行えるように。更に今年、呉竹医学会を東京校で開催することができました。横浜校も大宮校も来る距離が半分になる計算。JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線・南北線が通るターミナル駅の四ツ谷駅ですからアクセスも良い。36回目にして新たな呉竹医学会になった感覚でした。

呉竹医学会の内容はどのようなものか。参加者は呉竹学園の生徒、教職員、呉竹学園卒業生ら。企業ブースや外部講師など特例で外部からの参加者もいます。

呉竹学園のルールで各科2年生はクラスから1演題必ず呉竹医学会で発表を行わないといけません。鍼灸マッサージ科、鍼灸科、柔道整復科。昼間部、夜間部。学校ごと。2クラスある科ではそれぞれ1演題。3校からなので学生発表だけでもかなりの演題数になります。なお鍼灸マッサージ教員養成科は卒業研究があるので呉竹医学会での発表義務はありません。分科会として複数の教室で同時に発表が行われます。

また学校附属施術所がありそこでの研修生による症例報告会があります。卒業して免許を取った後に研修生として学校附属施術所で臨床経験を指導教官のもと積むことができます。そこであった患者さんの症例報告をします。これも研究発表ですので研究の作法に乗っ取り報告します。医師ら他職種医療従事者に分かるフォーマットにしております。

学校教員や開業している卒業生らも研究発表をする場が設けられております。一般口演として各会場で発表をします。

これらが午前中の呉竹医学会です。まとめると

<午前の部>

●分科会(2年生による研究発表)

●症例報告会(附属施術所研修生による症例報告)

●一般口演(教員・卒業生などによる柔整、鍼灸、あマ指に関する研究発表)

となります。表記内容はポスターの通りです。

他の学術大会と同様に同時に複数の会場で発表が行われるのでどの演題を聴きに行くか迷うところです。

午後は最初に教育講演という外部から講師を招くとても貴重な講演があります。例年、医師が担当することが多く、今年は昭和医科大学医学部生理学講座生体制御学部門教授の砂川正隆先生が登壇しました。テーマは「基礎研究が導く鍼灸柔整の未来-鍼刺激・電気刺激の科学的根拠と臨床への応用-」でした。過去には養老孟司先生が登壇したこともあります。長い歴史を誇る呉竹学園がもつ関係性が実現させる特別講演です。

その後は実技セッション。これも外部から講師を招き、各テーマで実技を見せます。今年は5テーマ。2回行うのでフルタイムで参加すれば2テーマ見ることができます。毎回前の方の席が埋まるので早めに会場前で並ぶ光景が見られます。呉竹学園はあん摩マッサージ指圧、鍼灸、柔道整復の学校ですのでどの科にも関連したテーマの実技セッションがあります。これが呉竹医学会の大きな特徴であん摩マッサージ指圧だけ、鍼灸だけ、柔道整復だけ、ではないのです。興味があるテーマ、それも他業種のものも選択することができます。午後の部をまとめると

<午後の部>

●教育講演:「基礎研究が導く鍼灸柔整の未来-鍼刺激・電気刺激の科学的根拠と臨床への応用-」

●実技セッション

①「うつ病に対する鍼灸治療」

②「訪問鍼灸一摂食嚥下機能に対するアプローチー」

③「解剖学理論を基盤とした臨床指圧 一触れかたと触圧の理、立体的アプローチー」

④「歩行動作に基づく骨盤帯・股関節機能の評価と介入一バイオメカニクス視点からの多角的アプローチー」

⑤「骨盤帯機能評価の有用性 一体幹安定性が股関節機能を改善する一」

となります。

今年も朝からスーツに身を包み開会式から参加しました。何より会場が職場と同じ東京都新宿区。行きやすいことこの上ありません。新校舎となった本館入口で受付をして地下のKURETAKE HALLへ。開会式から参加です。東京呉竹医療専門学校校長・呉竹医学会会長の村上哲二先生の挨拶から一日が始まります。

まず3階に行き、一般口演に参加します。1演題目は『金属アレルギーを有する患者への鍼施術の安全性に関する検討 - 症例報告および後方視的調査に基づく知見 - 』。登壇者は東京呉竹医療専門学校鍼灸科附属施術所の藤田洋輔先生。同校鍼灸マッサージ科・鍼灸科課長補佐を務める藤田先生。顔見知りの先生です。はり師は毫鍼を患者の体内に刺入します。毫鍼は金属でできており金属アレルギーがある患者さんには有害事象が起こる可能性があります。私は臨床経験で刺鍼による金属アレルギー発生を経験したことはありませんが、実際のところはどうなのでしょう。報告されたデータから検証と予防策を発表しました。

次に2階に移動して分科会1へ。2年生の研究発表です。演題は『円皮鍼が静的バランスに及ぼす即自的効果』。競技ダンス経験者の私はダンスパフォーマンスを上げることが施術によってできないかをずっと考えてきました。バランスはそれに合致するテーマです。学生の研究ですが指導教員にスポーツ鍼灸の第一人者金子泰久先生が入っています。円皮鍼を用いますが、偽鍼も用いての実験です。しかも鍼をする研究者も被験者もどちらか分からないというダブル・マスキング(ブラインド)方式。かなり練られた実験プロトコルだと思いました。

午前中3演題目はまた3階に移動して一般口演『GHQによる「鍼灸禁止令」の歴史的意義 -「三重軍政部月例活動報告書」から読み解く- 』というテーマ。登壇者は横浜呉竹医療専門学校の奥津貴子先生。鍼灸ら日本伝統医療は過去に2度大きな危機に晒されました。その一つが太平洋戦争後の“GHQ旋風”と称されるGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による鍼灸禁止令です。ある程度知識はあり興味があったこのテーマ。奥津先生は1次資料を、それもGHQ側と対応した日本側双方のものを、読み込んで研究しました。その時の対応内容は。GHQが禁止すると主張した理由は。歴史を学ぶことは現在地を理解し未来を考えることに繋がります。臨床研究とは違った文献調査。教員による深い内容でした。

また2階に移動して4番目の演題は分科会2の『下肢症状に対する3群の比較検討』です。これは按摩、マッサージ、指圧の3種類を下腿(ふくらはぎ)に行い、その効果を実験研究したものです。あん摩マッサージ指圧師として研究するのにとても興味がある内容。これは必ず聞きたいと事前に考えていました。本校教員が術者となり行った研究。とても興味深い発表でした。午前中はもう1演題別のものを聞けたのですが、それは諦めて発表者に発表後に質問することにしました。どのような理由でこの研究をしようと思ったのか。実験の事情。更に被験者に按摩、マッサージ、指圧を行った教員も紹介してもらい話を伺いました。私もやってみたいと考える実験内容で素晴らしい学生発表でした。

ほとんど昼休みの時間がなく、軽食を口にしてお昼の教育講演に参加するために地下へ。

『基礎研究が導く鍼灸柔整の未来-鍼刺激・電気刺激の科学的根拠と臨床への応用-』というテーマで昭和医科大学医学部生理学講座生体制御学部門砂川正隆教授が講演しました。鍼灸師でも柔道整復師でもない砂川先生。痛みのメカニズムと鎮痛について基礎研究を行っています。生理学で学んだ疼痛の機序。私が専門学校で習ったときよりも多くのことが分かってきています。ここら辺はあまり得意ではない神経伝達系の説明、それを遮断、阻害する薬物。鍼、灸の刺激が鎮痛に働く機序は。解剖学、生理学のお話でした。

午後は実技セッションに行くのがいつもなのですが、今年は症例報告会と時間が被っています。その症例内容が気になるものがあり、実技セッション前半はやめて症例報告会の会場に向かいました。卒業してプロとなった鍼灸師による実際の患者さんへ施術をした記録。閉会式で元大宮呉竹医療専門学校齊藤秀樹校長(前東京呉竹医療専門学校校長)は呉竹医学会で最も重要な演題は症例報告会であると話しました。複数の被験者による実験研究も必要ですが、臨床をする術者にとって一人の患者さんとどのように向き合ってどんな結果があったのかは重要です。3演題聞きました。

『ドパミン、セロトニンの賦活が功奏した特発性RLSの一症例 -リラクセーションがもたらす効能- 』

『夏季疲労に伴い発症した咽喉頭異常感症の一症例 -抗重力筋への刺鍼による自律神経調整- 』

『頚椎症性神経根症のしびれに対する鍼灸施術と生活指導の奏功例』

奇しくも最初と次の演題はどちらも抗重力筋に対する刺激を施術に用いています。抗重力筋が自律神経に対してアプローチできるという報告を知りませんでした。症例報告会では具体的な症状と、どの経穴を用いたかといった具体的な施術内容が報告されます。私自身の臨床に直接役立つものです。抗重力筋はこれまでなかった視点です。3件目は呉竹学園らしい丁寧に所見を拾い理学検査で病態把握と効果測定を行った症例報告でした。これができるのが呉竹学園卒業生の強みだと再認識した症例報告でした。

実技セッションは『解剖学理論を基盤とした臨床指圧 -触れかたと押圧の理、立体的アプローチを考察する―』を選びました。演者は日本指圧専門学校卒で紡指圧院長の黒澤一弘先生。東京理科大学を卒業し東京呉竹医療専門学校教員養成科も出ており、理科大と教員養成の両方で先輩にあたります。以前から面識があり、8月には神奈川県指圧師会のイベントで施術を受けました。解剖学への造詣が深く、浪越指圧に落とし込んでいます。あん摩マッサージ指圧師として技術的な解説を聞きたいと考えていました。昨年のマッサージ療法に続き貴重な時間になります。細かい内容は後日改めて触れますが、想像を遥かに超えた技術理論でした。同じ東京理科大学を出ている者だから感じるのかもしれませんが物理的な表現がちょこちょこ入ってきます。作用反作用。ベクトル。反対に意識、感情という精神面にも話が及びます。そしてそれらの土台になっているのが解剖学という現代的で現実的なもの。東洋医学ではなく。まだ頭の整理ができていませんが少し時間をかけて私なりに解釈していきます。

最後は閉会式のため地下のホールへ。分科会で発表した学生の一部が表彰されていました。身内とはいえ3校合同ですから規模も相当なものになりますから光栄なものだと思います。企業ブースが設置されて来場していた営業担当さんに話を聞くと呉竹医学会よりも人が集まらない学会やイベントはたくさんあるというのです。全国規模の大会でなければ確かにそうでしょう。呉竹学園単独でこれだけの学会を開けるというのは誇りです。在学時に研究し、人前で発表をして、表彰される。賞状という形に残る。卒業後の励みになるはずです。

今年も参加した呉竹医学会。来年は創立100周年ですから、今から企画が進んでいるそうです。なお第1回呉竹医学会は東京で行われたそう。時を経て再び発祥の地、東京に戻ってきた呉竹医学会。節目の来年に向けて準備が整いつつあることを感じます。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください