開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

先日参加したあましフェス。宿泊組だった私は同じく宿泊参加者のメンバーらと会話、交流をしていました。そこで以前話題になっていた「あはき・柔整広告ガイドライン」のことについて説明するチャンスがありました。このために重たいノートパソコンを担いで里山を登ったのです。9月に東京呉竹医療専門学校教員養成科特別授業で使用したプレゼンテーション資料を使って早足で説明。その場で聞いたメンバーで特に響いたと思われるのが“無資格者の行為に関する広告について”のことでした。

あん摩マッサージ指圧師が集まった『あましフェス』。あん摩マッサージ指圧師(以下、あまし師)にとって大きな問題は無資格マッサージ問題です。あん摩マッサージ指圧師は法律で業務独占にあたる国家資格であり、医師を除いてあまし師免許を持たない者があん摩マッサージ指圧を業として行ってはいけないと定められています。ところが現実は全く守られておらず、整体とか揉みほぐしだとか言って見過ごされている状態です。それには理由があるのですが。消費者庁や国民生活センターらは無資格マッサージによる(※それだけではないのですが)健康被害が発生していることから広告面から規制するという動きが見られます。

まず前提として法律があります。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」、通称「あはき師法」に広告制限が課されています。

『

あはき師法第7条 広告制限

第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

』

この文面には“何人も”とあり、施術所に関する広告において誰でも守らないものとしています。あまし師・鍼灸師ではないからこの法律は関係ないというわけではないのです。ところがこの第7条広告制限も認知されていませんし、機能していない状況です。このような事情を踏まえて2018年5月10日~2024年7月12日の期間に『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会』が実施されました。長いので便宜上「あはき柔整等広告検討会」と省略します。これは今年2月に正式施行されたあはき・柔整広告ガイドラインを作成することを目的とした有識者会議です。平成末期に始まり、途中コロナ禍での中断や委員の逮捕、議論白熱などにより、スケジュールが予定よりも遥かに押してしまいます。2024年7月12日に第11回の会議が行われ、ここで突如最終回となりました。このあはき柔整等広告検討会ですが、タイトルに“等”とあるように、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師だけを対象としたものではなく、それ以外の者が広告する場合も制限するために議論されていました。

検討会を構成する委員が以下の通り。五十音順です。

・石川英樹 公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会副会長

・磯部哲 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

・江澤和彦 公益社団法人日本医師会常任理事

・加護剛 奈良県橿原市財務部部長

・木川和広 アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士

・坂本歩 公益社団法人東洋療法学校協会理事

・鈴木俊明 健康保険組合連合会政策部担当部長

・竹下義樹 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合会長

・徳山健司 公益社団法人日本柔道整復師会理事

・福島統 東京慈恵会医科大学特命教授

・前田和彦 九州医療科学大学教授

・南治成 公益社団法人日本鍼灸師会業務執行理事

・山口育子 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長

このように医師、弁護士、健康保険組合、自治体、教授、教育ら多岐に渡るメンバーで議論されました。なお日本柔道整復師会からの委員は2回変更になっております。

議事録を確認すれば分かるのですが、この会議ではあはき柔整外の人間、通称「無資格者」に対することも議論されていました。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家資格を持たない者。この4つの国家資格は開業権を持ち、施術所を開設することができます。民間療法はこれに含まれません。いわゆる整体は無資格なのです。厚生労働省の委員会なので当然かもしれませんが無資格関係者は誰も出席しないまま議論が進行し、ガイドラインの内容が決定します。繰り返しますが、完成したあはき・柔整広告ガイドラインは無資格者にも適応されるものなのです。

そして今年の2月18日に、正式名称『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 ~あはき・柔整広告ガイドライン~』が完成し、正式に施行されました。内容は7項目あります。

Ⅰ.広告規制の趣旨

Ⅱ.広告規制の対象範囲

Ⅲ.広告可能な事項について

Ⅳ.禁止される広告等について

Ⅴ.相談・指導等の方法について

Ⅵ.インターネット上のウェブサイト等について

Ⅶ.無資格者の行為に関する広告について

ここに『Ⅶ.無資格者の行為に関する広告について』と大項目にあるのです。

今回新しく作られたあはき・柔整広告ガイドラインでは従来の「無資格者」の概念とは異なる、新しい定義が追加されています。本文にはこのように記載されています。

『あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含み、以下「無資格者」という。)』(文面より)

これはどういうことかというと、無資格者には2種類あるということ。

①あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を有していない者(従来の無資格者)

②上記等の免許を有しているが該当免許の業務外の行為を行っている者(新たな無資格者の定義)

①も②もガイドラインでは「無資格者」と定義しています。厚生労働省がこのように定義をしていると同じことです。これにより国家資格を持っていてもその免許の業務以外のことを業としている者も無資格者となります。

従来の無資格者は医療系国家資格を持っている者は有資格者だという認知がありました。ところが業務独占がありその国家資格を持っていなければ(医師を除いて)業としてはいけないのに堂々と行っている場合がありました。

(あん摩マッサージ指圧師免許を持たない)鍼灸師がマッサージをする。

(きゅう師免許を持たない)柔道整復師が灸をする。

(はり師免許を持たない)理学療法士が鍼を刺す。

これらはどれも「無資格者」に該当します。国家資格を持っているから無資格者ではない!という主張は通じません。そして繰り返しになりますが無資格者もこのガイドラインが適応されます。この「無資格者」を新しく定義する部分と具体的に無資格者にも広告不可の内容を指定している部分が離れているのでこれらが一致していると理解されていない場合があるようです。

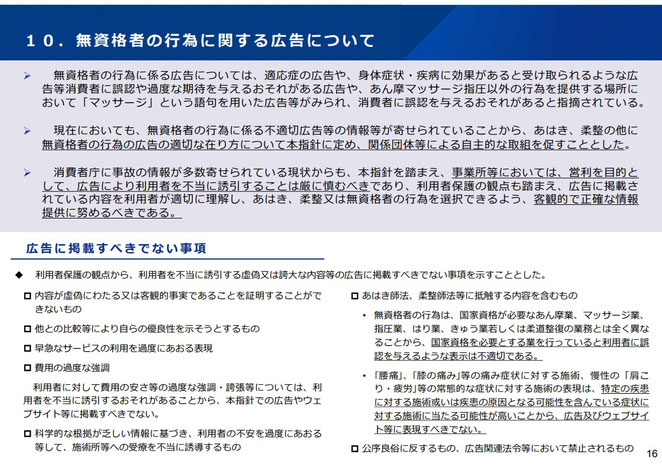

では「Ⅶ.無資格の行為に関する広告について」にはどのような内容なのでしょうか。本ガイドラインをまとめたものを厚生労働省が用意しています。

このガイドライン概要の10項目目にあります。文章を抜き出しました。

『

10.無資格者の行為に関する広告について

無資格者の行為に係る広告については、適応症の広告や、身体症状・疾病に効果があると受け取られるような広告等消費者に誤認や過度な期待を与えるおそれがある広告や、あん摩マッサージ指圧以外の行為を提供する場所において「マッサージ」という語句を用いた広告等がみられ、消費者に誤認を与えるおそれがあると指摘されている。

現在においても、無資格者の行為に係る不適切広告等の情報等が寄せられていることから、あはき、柔整の他に無資格者の行為の広告の適切な在り方について本指針に定め、関係団体等による自主的な取組を促すこととした。

消費者庁に事故の情報が多数寄せられている現状からも、本指針を踏まえ、事業所等においては、営利を目的として、広告により利用者を不当に誘引することは厳に慎むべきであり、利用者保護の観点も踏まえ、広告に掲載されている内容を利用者が適切に理解し、あはき、柔整又は無資格者の行為を選択できるよう、客観的で正確な情報提供に努めるべきである。

●広告に掲載すべきでない事項

◆利用者保護の観点から、利用者を不当に誘引する虚偽又は誇大な内容等の広告に掲載すべきでない事項を示すこととした。

□内容が虚偽にわたる又は客観的事実であることを証明することができないもの

□他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの

□早急なサービスの利用を過度にあおる表現

□費用の過度な強調

利用者に対して費用の安さ等の過度な強調・誇張等については、利用者を不当に誘引するおそれがあることから、本指針での広告やウェブサイト等に掲載すべきでない。

□科学的な根拠が乏しい情報に基づき、利用者の不安を過度にあおる等して、施術所等への受療を不当に誘導するもの

□あはき師法、柔整師法等に抵触する内容を含むもの

・無資格者の行為は、国家資格が必要なあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務とは全く異なることから、国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は不適切である。

・「腰痛」、「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術、慢性の「肩こり・疲労」等の常態的な症状に対する施術の表現は、特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いことから、広告及びウェブサイト等に表現すべきでない。

□公序良俗に反するもの、広告関連法令等において禁止されるもの

』

前段では問題となっている現状を踏まえてガイドラインで無資格の広告を制限する旨を述べています。わざわざ『あん摩マッサージ指圧以外の行為を提供する場所において「マッサージ」という語句を用いた広告等がみられ、消費者に誤認を与えるおそれがあると指摘されている。』と書いてあるところにあん摩マッサージ指圧師の私は注目してしまいます。

そして具体的に<広告に掲載すべきでない事項>を挙げています。特に私が注目しているのが『・「腰痛」、「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術、慢性の「肩こり・疲労」等の常態的な症状に対する施術の表現は、特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いことから、広告及びウェブサイト等に表現すべきでない。』という部分。痛み症状、状態的な症状に対する施術の表現を掲載すべきではない=禁止していること。具体的に「腰痛」、「膝の痛み」、「肩こり」、「疲労」と文言も挙げて。これの施術ができませんというのは、この仕事においてほぼ全てを禁じられているようなものです。加えて『ウェブサイト等に表現すべきではない』と入っていること。本ガイドラインではウェブサイト(ホームページ)は広告とみなさない判断をしているのですが、そこを敢えてウェブサイトでもダメですよと釘を刺しているのです。ここに無資格者の広告を厳しく規制する意図を感じます。

ガイドラインは法律ではないので法的拘束力はないという意見を耳にしましたが、根拠となっているのはあはき法、柔整師法、医療法、薬機法、医師法などれっきとした法律です。法律を元にした具体例であります。また改善に従わない場合は刑事告訴も視野に入れて対応するようにと「Ⅴ.相談・指導等の方法について」の項にありますので、改善が見られないと警察が出てくる可能性があるわけです。

無資格者の広告を制限することが正式に厚生労働省から通達されたこと。無資格者の定義が変わったこと。具体的な表現が記載されていること。これらを知らないといけません。我々あはき柔整の者だけでなく。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください