開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

今年1月6日の午前中に私の父である甲野啓一は自宅前で倒れて息を引き取りました。その日は月曜日。1月4日が土曜日だったので、この日から世間が動き出すといす世間的な年明けという日。年始最初の燃やせるゴミの収集日でした。年末の最終収集日にゴミを出せなかったので年明けは必ず出そうとしていたそう。ゴミを出して戻る際に玄関前で倒れました。私が着いた時には息をしておらず。胸骨圧迫(心臓マッサージ)をしていると救急車が到着。救急救命に搬送されて死亡確認となりました。

晩年は足腰がかなり弱っていましたが杖を使うことはなく歩いていました。最期は玄関前の段差を登ることができずその場に倒れ込んだそうです。日本百名山を全て踏破し海外の山にも挑戦した健脚の父だからこそ何ともいえません。それまでに特に重篤な病気を患っていなかったため、急死といってよいでしょう。病床で亡くなったわけではなかったので死亡確認が終わってからの警察の捜査がありました。死因特定に時間がかかりました。

父が警察署から自宅に戻る前から葬式の手配に奔走。各種手続きに四苦八苦。やらなければならないことが山積している状況でした。1月10日に葬儀を終えて数日たったころ。父の携帯に着信がありました。携帯をしばらく解約しないでおきました。出版社からの新年の挨拶でした。電話口で父が亡くなったことを伝えました。

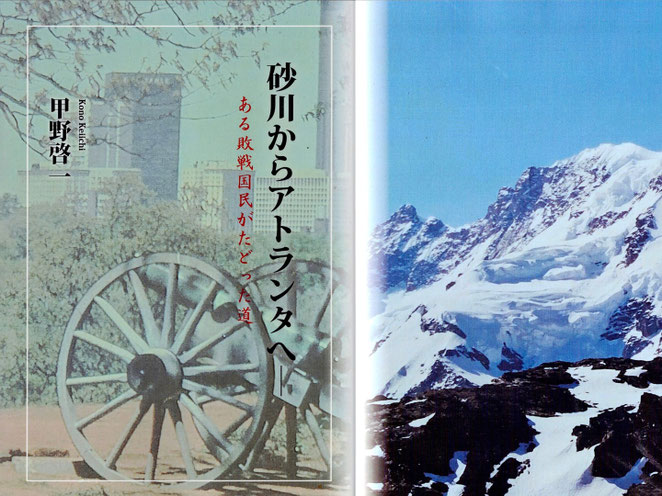

父の死後、本書『砂川からアトランタへ ある敗戦国民がたどった道』を執筆していたことを知りました。亡くなった直後から母から原稿を書いているという話を耳にしていましたが、父の口からは一言も聞かされていませんでした。父は寡黙というわけではありません。よくしゃべる人でした。私は実家を離れていますが、週に二回、実家に赴き父に施術をしていました。疎遠だったわけでもありません。いくらでも話す機会があったはずですが本書について口を開くことはなかったのです。そのため私にとっては寝耳に水。父の遺品を整理し、父の確定申告をするためにお金の流れを把握する際に出版社にお金を支払っていることが分かりました。2月過ぎに出版社から連絡があり、製作途中の本書を完成させることを相続することになります。高齢者の母では対応しきれないということで相続人となりました。

本書の完成までの作業はなかなか大変でした。著者たる父がもういません。どのような意図で本を作ろうとしたのか。誰も答えを持っていないのです。父は過去に2冊、本を執筆しています。文章を書くのは苦ではないひとでした。過去2冊はペンネームを使用していました。内容は非常に個人的な内容。周囲の配慮や保身も含まれた意味でペンネームを使っていたのではないかと私は考えています。なお2冊についてもほとんど話を聞いたことがありませんでした。何も話さないので私も尋ねることをしませんでした。それが、本書では本名で出す意向だと出版社側から聞かされます。本人が原稿を書けますが内容が若い世代にも伝わるようにしたいという希望から、編集者からインタビューを受けるという形式にしたそうです。そう考えると父の意図が読めないものがあります。インタビューなら届くのか?。敢えて本名で出すのは何故なのか。インタビューをした編集者や母から話を聞いてその目的を考察します。進捗状況としては、本編はほぼ完成していました。そこに父は冒頭に総論を追加したいと希望して追加インタビューを終えており、その文字起こしまでできていました。残りの校正作業を引き継ぎ完成までさせることが、私が相続した作業となります。

相当なページ数でした。冒頭はインタビューを文字起こししているため口語体で主語、述語が省略されて非常に読みにくいものでした。しかも既に編集者と話をして分かっていることをなぞっているので細かい説明がありません。突然エピソード、人物が登場するという感じ。読むのも校正するのも非常に困難でした。元中高、小学校の国語教師で文章校正に長けた母もあまりに読みづらくて辟易としていました。ところが本編が入るととても綺麗な文章になります。ここは父が原稿チェックをしていたのでした。内容は冒頭部分を詳細に時系列に語っています。まず私が思ったのは冒頭の総論は要らないということ。果たして父はなぜある程度完成したものに総論を加えようとしたのでしょう。最近はやりの最初に要約を入れたいと思ったのでしょうか。編集者に聞くと追加オーダーだそう。答えは父の心にしかありません。ただ本として必要ないですし口語体の書き起こし文を校正するのは膨大な手間。まだ父から製作過程やその目的を聞いてればよかったのですが、本編と同じ内容をまた載せる意味が見出せませんでした。ここは父の意図に反しますが全部カットさせてもらいました。中途半端に掲載しても悪影響になると判断しました。そのため当初の予定よりもページ数が少なくなりました。

本編に書かれた内容は私には初めて知ることばかりでした。戦争のこと、戦後のこと、学生時代、会社員時代。家族。半生とその想い、怒り。断片的に聞いたことがあるものもありましたが全く聞いたこともなかったものありました。特に隠していた心根の部分はそうだったのかと感じるのみ。私が子どもの頃と高校生くらいになってからでは父の働き方が大きく変わりました。幼少期は単身赴任をしていて普段家に居なかったです。週末に帰ってくる。母は小学校教諭としてフルタイムで働いており、また小学校半ばまでは土曜日も授業があり週休二日制にはなっていなかった、いわゆる鍵っ子として過ごしました。父とは休みなると山登りに連れていかれていました。連れていかれたという表現を敢えてしますが、私が能動的に行きたいと願ってはいませんでした。最初は家族4人で出かけていましたが、母が来なくなり、姉が参加しなくなり、私も行かないというと独りになってしまうという気遣いでした。普段家にいないので距離があったかもしれません。山登りの道中で父は延々と話をしていて、そこで息子とコミュニケーションを取っているようでした。しかし全体的に自分本位で、自分が行きたい山に息子を連れていく、子どものペースに合わせない、というところが多分にありました。本書を読むと父の人生は自分のやりたいことを優先したものでした。その結果、成功もありましたが軋轢を生むことで様々な困難にも遭います。家族のこと、仕事のこと。

生前、父はそれらを意図的に話さなかったのだと思いました。面と向かって話したくない。本当に重要なことはいつも話さない。私も成長するにつれて分かるようになっていました。そこを聞くのは野暮。そういうスタンスでした。そのため父が亡くなった後に遺品整理や資料を漁ることで知らなかったことがたくさん発覚しました。こんなことを実はしていたのかと驚くことがありました。

そこで考えたことは父が「若い世代に伝わるように」と自筆ではなくインタビューにしたのは私達への遺書でもあったということ。インタビューした方の年齢は私と変わらず、決して“若い世代”とは言えません。それは父からみれば若い世代でしょうが。自らの言葉ではなく本にして伝えたかった。その「若い世代」には、息子である私自身が含まれているのだろうと感じます。個人のプライベートなところをかなり出していますから。本来なら父が全て工程を管理し完成させるもの。ある日突然、本が完成したからと手渡してきたことでしょう。それを想定したものと違う形で私は内容を知ることになったのです。息子として読んだ内容は、私にとっては遺書の一つだと感じるものでした。

校了を引き継いだ者として、大きく手を加えたところがあります。それは現存する企業名や過去に関わった人の実名をプライバシー配慮の観点からアルファベット、イニシャルもしくは仮名にしました。功績があり世間に名が出ている方は公人として残しましたが、一般の人物や現存する企業は特定できないようしました。父は全て実名で出したかったはずです。ただ、おそらく全員の承諾を得ていないでしょうから、勝手に名前を出すことはできないという判断をしました。父が存命であれば責任は父が果たしますが、亡くなった以上その責任は私や母に向かいます。ただ当事者だった人にはすぐに誰だか分かることだと思われます。父と同じ時代を生きた人には、これはあいつのことだね、こんなことあったね、と話のネタになることでしょう。

また、特に本筋と関係のない単なる悪口だと判断できる部分も私の一存で削除させてもらいました。父は結構、口が悪く独善的です。前の著書を読むと批判が多数あり、どれもが妥当で納得できるとは限りませんでした。個人の感想といえばそれまでですが、社会通念上それは言い過ぎろうという部分を無くしました。もしかすると父は自身の言葉を文章にすると、多分に攻撃的な文面になってしまうことを懸念したため、インタビュー形式にしたのではないでしょうか。実際に編集者の話によればそのような理由で削ったエピソードがたくさんあったそうです。

校了をしていて特に難しかったのは、父は何を言いたかったのか、そしてタイトルはどういう意味なのか、ということ。あまりに近い存在だったので過去にこのようなことがあったのか、そう考えていたのか、といった新情報に目を奪われてどこに向かっているのか理解できませんでした。砂川からアトランタへ、という文字も何を意味しているのか最初はさっぱり分かりませんでした。インタビューをした編集者に解説をしてもらった初めて理解できたのです。そうして読み直すとまた内容が変わってくる気がしました。砂川とは砂川闘争のこと。父が砂川闘争に関わっていたことなど全く知りませんでした。アトランタの学会に登壇したこと。私小学生の時に海外出張があったことは何となく記憶しています。アメリカに行くという。その渡米が父にとって人生の大きな意味があったのだと数十年して分かりました。そして戦争のことも。昭和10年に生まれて、昭和100年の年に亡くなった父。約90年の人生を綴ったもの。それが唐突にインタビューから始まるのでした。私としてはなぜインタビューなのか、というところが説明されていないと感じました。そして本書を書いた意図も。そこで「はじめに」という項を作り、私がこのような形式になったことや遺族の意志として内容を変えたことなどを説明する文章を入れることにしました。それをしないとどこかもやもやした感情が残ると思いまして。父の遺作が長男の文章から始まります。最後の仕上げ部分を相続した者としてやっておく作業でした。

2月から何度も校了チェック、打合せを繰り返しました。本当は差し込みたかった写真があったそうですがそれを発見することができませんでした。またプライバシーの配慮から私の方で没にしたものも複数ありました。表紙、裏表紙は父が指定した写真。これは変更せずにできました。紙質、形状(ハードカバーかソフトカバーか)、文字の表記など私と母の一存で決定。製作に携わった実感があります。やっと完成して日の目をみた本書。これから父が手に取ってもらいたかった、と思われる、人々に届ける作業が待っています。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください