開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

沖縄出身の鍼灸マッサージ学生さんに本を借りました。

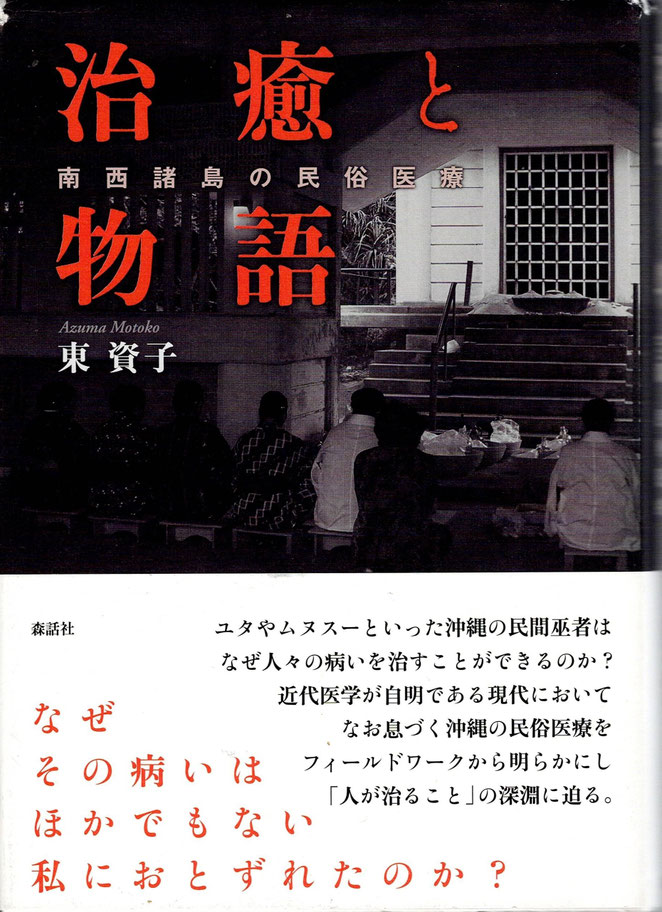

<治癒と物語 南西諸島の民俗医療>

東資子著 森話社出版

学生さんから沖縄の鍼灸について記述があるので読んでみてくださいとのことでした。

沖縄。かつての琉球王国。日本本土とは異なった文化を育み独立国家としてありました。太平洋戦争後にアメリカに統治されて昭和47年(1972年)5月15日に返還されるまで“アメリカ”でした。奇しくも5月15日は当院の開院記念日と一緒で印象に残っています。今でも沖縄の人は本土のことを内地と呼ぶとか。東京育ちの私からすると、難解な方言、特殊な名字、独自の文化が今も残る土地。飛行機が大嫌いな私は一度だけ石垣島に行ったことがあるだけ。沖縄本島に降りたことがありません。あまり馴染みのない沖縄の民俗医療について調査した本です。

民俗医療。民間療法や民族医療と似て異なる用語。本書では『それぞれの地域で行なわれている医療を「民俗医療」と呼ぶ』と定義しています。文化人類学の分野です。現在も沖縄に残る民俗医療を著者がフィールドワークで研究しています。

沖縄と言えばユタが有名です。シャーマニズムが根付き巫者が存在します。祈祷なのか儀式なのか。超常現象的な能力で人々の“病い”を治す者がいます。本書では病ではなく“病い”と表現しているのでそれに習います。病気ではなく病い。病いは現代医学的な病気(疾病)とはちょっと違うニュアンスを感じます。

本書によれば。現在のように西洋医師の医療が行き届いていなかった頃、正式な医学教育を受けていない「ヤブー」といわれる者が農村部の医療を担っていたといいます。明治期には地方ではヤブーが一種の治療を施していたと報告されています。昭和に入った1970年代ごろまで長浜地区ではヤブーを頻繁に利用していました。

ヤブーは外科的な治療を行い、嘔吐や下痢をするハクラン(胃腸炎)には「ヤッチュ」(灸)を据え、 膝に水がたまったものやおできには「ヤッチュパーイ」(鍼)を打ち、熱や風邪、頭痛などには剃刀とガラス容器で悪い血を出す「チジャシ」(血出し)を処置したといいます。この部分は現代の鍼灸師に通じるものです。ヤッチュと表現されるお灸。ヤッチュパーイが鍼。ガラス容器で悪い血(※我々鍼灸師がいうところの淤血でしょう)を出すチジャシというのは吸玉と刺絡でしょう。また長浜では脈を取ることから「ティーロクジュー」と呼ばれるヤブーがいて、病人の脈を取ってその体調を判断し脈が遅ければ「上等」(良い)と言い、病いの原因となった「カカイムン」(かかりモノ)を診断していました。これは現在も鍼灸師が行う脈診と同じものだと推測されます。鍼灸師としての国家資格制度が整う前から民俗医療として沖縄の農村部で鍼灸が行われていたことが分かります。

大宝律令に出てくるほど昔からある鍼灸。沖縄で行われてきたことは不思議ではありません。そこに独自の文化がある沖縄で鍼灸を含めた民俗医療はどのようなものだったのでしょう。文化研究としての民俗医療研究において関心が寄せられてきたものに病気を引き起こす原因である「病因」の分類があるといいます。人は病いに際して、その原因を知りたいと願い、その説明は地域によって様々で、それにはその文化が持つ世界観が色濃く表れていると考えられていると本書では述べています。そして病いを患った人がその原因をあれこれ考え、突き止めようとする時には、原因の法則性ではなく“物語性”を求めることに納得がいくのだと。人々は一般論ではなく、「なぜ自分が」「なぜ今」病いになったのかを知りたいと願います。なぜ自分が病いに患っているのかを説明できるのは個別な「物語」であり、自分に起こっている病いを理解するために「物語」による理解がなされているのであると述べています。物語を語り、物語を操作することによって人生に新しい可能性を切り開くという「ナラティブ・セラピー(物語療法)」というものがあるそうです。

ナラティブ・セラピーに似た用語としてNBM(Narrative Based Medicine:ナラティブ・ベースド・メディスン)があります。NBMとは患者が語る病気の体験という物語(ナラティブ)に基づいた医療という意味でEBM(エビデンス・ベースド・メディスン)というエビデンス(医療根拠)に基づいた医療との対比、あるいは補完する概念です。病いになったのは結果論で患者がもつ物語の中に原因(病因)があるとするのは似ています。ここが本書の肝(きも)と言える部分でタイトルの『治癒と物語』が示しています。現代医学(言わばEBM)は細菌、ウイルス、外的要因、内的素因など疾患に至る病原体などが存在すると考えます。それを排除するか症状を緩和するか。沖縄の民俗医療は患者の物語(ナラティブ)に病因があり、それを取り除くことで病いが治るとしています。その病因は亡くなった親が困っているとか生霊がついているとか超常現象的な表現を持ち出します。この病因論が沖縄独特で本書での分類には主なものとして

①他人の気持ちや発した言葉が作用する

②祖先など具体的な死者が怒ったり、意思を伝えたりする

③悪霊に出会ったり、作用を及ぼされたりする

④カミが怒る

⑤「特別な生まれ」の人にカミが知らせる

⑥魂が抜ける、なくなっている

であるとしています。この病因分類は私には判断ができません。現代医学とはかけ離れていてユタという能力がなければ分からないことだと認識しています。

それはさておき、病いは患者の物語にあるという考え方は現代にも通じるものです。現代医学的なEBMだけでは足りないとNBMが提唱されました。それをずっと前から沖縄の民俗医療は実践してきたという。それは鍼灸らいわゆる東洋医学が持つ根幹でもあると考えられます。

沖縄が古くから持っていた民俗医療。そこには鍼灸もありました。そして物語(ナラティブ)。沖縄という土地と現在の医学の共通点があると感じた本でした。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください