開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

今年も母校である東京呉竹医療専門学校鍼灸マッサージ教員養成科(以下、教員養成科)で、元関東鍼灸専門学校副校長内原拓宗先生とともに、特別授業を担当しました。2017年から始まったこの特別授業。教員養成科2年生を対象に年に一度行っております。最初は関東鍼灸専門学校副校長という立場だった内原先生がクラウドファンディングを達成して書籍を生徒に配布したことを受け、内原先生の母校でもある教員養成科にも同じ書籍を献本することがきっかけでした。私も教員養成科にその書籍を寄付することになり、渡すついでに1コマ授業時間で話をしませんかというお誘いからでした。2017年当時はクラウドファンディングが珍しく、またそれを達成するためにSNSを活用するということが世間には、ましてや鍼灸専門学校業界には、知られていなかったのです。また在野の開業鍼灸師もSNSを活用する例が少なかった頃。内原先生が専任教員の立場で、私が開業鍼灸師の立場で、鍼灸師のSNS活用について話をしましょうというものでした。翌年も実施するようになり、教員養成科の科長が変わっても継続してきました。

今年で9回目となるこの特別授業。時間と共に状況が変わっていきました。内原先生は関東鍼灸専門学校を退職して外部からの非常勤講師に。また千葉大学医学部附属病院をはじめ複数の医療機関に勤め、在野の鍼灸院を掛け持ちするフリーの立場になりました。内原先生の話すテーマは医療機関における鍼灸師へと変化していきます。私の立場は変わりませんが業界状況が変化しています。特に今回のメインテーマとして「あはき・柔整広告ガイドライン」の存在が大きいです。開業鍼灸師のSNSは主に交流と広報。広告、集客に関わる活動になります。そのため広告ガイドラインは直結した課題になります。何年も業界状況を観察、研究していてSNSを活用するというポジティブなところよりも、これをしたら危険ですよというネガティブな面を教えることが重要になってきました。コロナ禍以降、それまでやってこなかった層もSNSを利用するようになります。そして倫理、法律に反していると思われる行為が増えましたし可視化されるようになりました。SNSの利点よりも危険性が目立つように。鍼灸師を含めてSNSに一切触れないというのはほぼ不可能な状況であります。その流れで具体的な対策方法の一つとして広告面からの規制が進んでいると考えてきました。

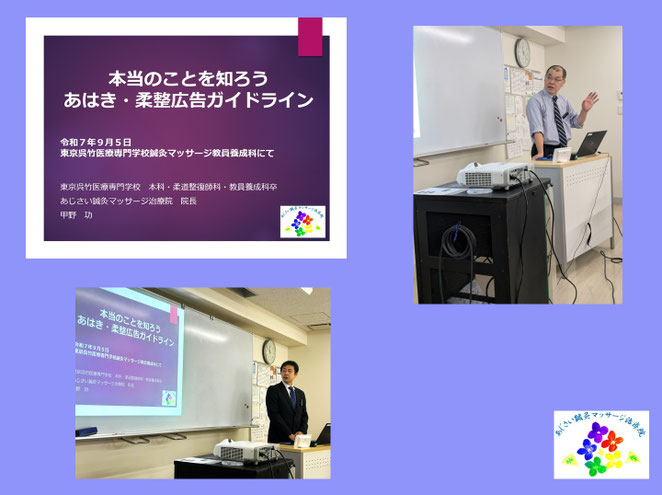

今回の授業テーマは「本当のことを知ろう あはき・柔整広告ガイドライン」にしました。もうSNSの話でも無くなりました。昨年から方針を変えたのですが、今年はあはき・柔整広告ガイドラインを中心に内容を構築しました。

2018年からあはき・柔整広告ガイドラインを作成するための広告検討会が開催されていました。3回目あたりでこの広告検討会の存在を知った私は現場に広聴に出向き、過去の議事録も読みました。そこで景品表示法という法律があることを知り、私の知らない部分でこの業界に取締りが進んでいることに気付きます。コロナ禍での広告検討会中断を経て、遂に今年2月に正式にあはき・柔整広告ガイドラインが施行されました。それから起きていることが私の想像を超えてきていて、大きなうねりを感じていました。また同業者の反応があまりに薄く、正直なところ意に介していないことに驚き呆れました。実務に直接関わることなのに。また出された資料をAIに要約させて分かった気になっている点も気になります。完成品は確かにそうですが、その前の6年間の広告検討会での議論と施行にあたりパブリックコメントを募集したことも踏まえての内容であり、言葉の裏にある背景を見ていないように強く感じました。2月の正式発表から今年の教員養成科特別授業はこの話をしようと決めました。

それに先立ちあはき・柔整広告ガイドラインとはどのようなものかを鍼灸学生さんにレクチャーする機会を作りました。一体に何が変わるのか、変わらないのか。なぜこのようなものができたのか。これからの業界は。過去の経緯から説明し、本題のガイドラインについて説明しました。これを特別授業本番のテスト版として資料を作り込んでおきました。授業当日使用した資料はこのときのものを再編集したものになります。

2月以降、全日本鍼灸マッサージ師会の講義、NHK番組「きょうの健康」での特集、東京都新宿区保健所からの通達、新宿区施術所情報の公開から大規模閉鎖を知る、大規模整体院グループの閉店・回数券払い戻し無し、といった新しい出来事が起きてきました。また山形県で鍼灸マッサージ師個人が整体院を提訴した裁判。数年越しの判決が出たのですが、原告が控訴をして二審が行われています。結審が出ていないので今回の資料には入れませんでしたが仙台高裁の判決が出たら、また業界状況が変わるのではないかと考えています。このような変化が起きている状況を教員養成科2年生に伝えたい、伝えないとならない、という気持ちで準備をして当日を迎えました。

発生した台風が近づくなか。雨足が強い中、東京呉竹医療専門学校5号館へ。5号館は教員養成科だけの棟。昨年8月に代々木校舎から引っ越してきました。昨年から5号館で特別授業をしています。毎回緊張するのですが、今回は2回事前に学生さんに向けたセミナーをしていたので余裕がありました。問題は時間内に納めることができるかという懸念。

事前に鍼灸学生さんに向けた資料はスライド枚数が400枚くらいになりました。それはまだ法律を習っていないし基本的な情報が少ないので説明しないといけないからです。教員養成科学生は全員免許持ちで鍼灸師1年目のルーキーでもありません。日々教員になるための授業を受けているので省けるところは多いです。それでも過去の判例から発生した事件、関係省庁の勧告・通達など状況説明に多くの情報を掲載しました。ただあはき・柔整広告ガイドラインの内容を解説しても話す意義がないです。表紙を入れて69枚となり、過去最高枚数のスライド資料になりました。なるべく前半は「これは知っていますよね」、という感じで飛ばしてしまいました。

メインテーマとなるあはき・柔整広告ガイドラインの説明については広告検討会から紹介しました。事前に作成したものでは広告検討会で何が起きたのかも説明したのですが、特別授業では時間がないのでカットしました。本当は話したいところでしたが。広告検討会には教育(教育委員会)、臨床(業界団体)、医師(医師会)、法律(弁護士)、行政など多くの立場の委員が参加しています。養成科を卒業して開業するもの(臨床)も教員になるもの(教育)も関係する業界の代表者が集まったので。そこでこのガイドランを作るにあたり、我々国家資格者(具体的にはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)だけではなく“無資格者”と言われる人たちも関係する(適応する)広告ガイドラインを作るということを広告検討会で話し合われていました。完成したものが『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 ~あはき・柔整広告ガイドライン~』です。通称があはき・柔整広告ガイドラインとありますのであん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師(あはき柔整)だけが対象と思われがちなのですが、中身はそうでないことを伝えたかったのです。

過去の特別授業でも話していますが広告検討会が始まった2018年に総務省は医業類似行為等による健康被害に関する大規模調査を行っていました。2020年11月に発表された調査報告書にはいわゆる医業類似行為(整体、カイロプラクティックなどの非国家資格を含む)による被害とエステによる医療行為が健康被害を起こしており、保健所が取締りをしていないことや被害が起きたときに通報するシステムが確立されていないことが問題だと指摘します。それらを踏まえて総務省は消費者庁と厚生労働省に是正勧告を出したのです。このこともほとんど知られていないこと。厚生労働省、保健所は名指して改善命令を出されたようなものです。その背景があってのあはき・柔整広告ガイドライン施行であるのです。

背景を踏まえてあはき・柔整広告ガイドラインの内容をピックアップして説明しました。無資格者の定義が変わったこと。医療広告ガイドラインと異なりホームページは広告に含まれないとしたこと。広告の定義。広告不可な表現と実例。屋号のこと。無資格者への広告規制。行政の対応方法。私が開業鍼灸師でありますから、自分自身が大いに関係があるところを説明しました。やはりかなり驚いている様子が教室から伝わりました。

あはき・柔整広告ガイドラインが施行された2月以降の出来事も紹介しました。私は東京都新宿区で開業しているのですが、新宿区やその保健所は様々な行動を起こしています。全施術所に広告ガイドラインが派出されたという通達のハガキを出しています。毎年全施術所のデータを一覧にして公開。毎月新規、廃止の施術所情報も公開しています。そこから5月以降多くの施術所が廃止となっており、廃止届が出ていない施術所を確認して廃止扱いにしているようだと話しました。またNHKでの特集は業団の働きかけが関係しているだろうということ。当初のスケジュールでは周知に1年間、取締強化は翌年からということだったこと。7年遅れましたが、事前に計画されたスケジュール通りにするならば来年は今よりももっと厳しくなるだろうとことを話しました。

あはき・柔整広告ガイドラインとは別に景品表示法違反についても話しました。昨年10月から景品表示法が改正されて直罰規定が設けられました。不正広告により景品表示法違反の優良誤認表示、有利誤認表示であったら100万円以下の直罰がくだるというもの。まだ前例がありませんが、罰金刑と判断された場合は厚生労働大臣の指示で免許取消、業務停止もあり得る(※これはあはき法、柔整法で規定されている)という話。あはき・柔整広告ガイドラインで未然に景品表示法違反にならないようにすると考えてみようという意見を述べました。

私が事前に想定したよりも時間に余裕がありました。どんどん進めていったからなのですが。そのおかげで最後にスライドにない内容も話すことができました。2回、鍼灸学生向けにセミナーをしておいた賜物でしょうか。今回は同席した内原先生から非常に良いお言葉をもらいました。毎回聴いている内原先生が、今年の学生は幸せですよ、とおっしゃったのはとても嬉しかったです。準備をした甲斐がありました。

授業以外にもたくさんの出会いと気付きがあった一日でした。帰りは大雨の中、飯田橋経由の電車で帰宅。スーツで大雨の中を歩くのは地方の大学病院勤務していたとき以来でしょうか。行き帰りは大変でしたが充実しました。夕方に雨が上がり快適な気温となり。子ども達と外食しました。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください